Inhaltsverzeichnis

- 1 Zitierregeln „einfach erklärt“

- 2 Regel 1: Wahl der Zitierweise

- 3 Regel 2: Verweise im Text angeben

- 4 Regel 3: Literaturverzeichnis erstellen

- 5 Regel 4: Richtige Quellenangaben erstellen

- 6 Regel 5: Vertrauenswürdigkeit der Quellen prüfen

- 7 Regel 6: Direkte Zitate 1:1 übernehmen

- 8 Regel 7: Direkte Zitate nicht zu häufig einsetzen

- 9 Regel 8: Möglichst aus der Primärliteratur zitieren

- 10 Regel 9: Abkürzungen richtig verwenden

- 11 Regel 10: Vermeiden von Plagiaten

- 12 Checkliste für Zitierregeln

- 13 Häufig gestellte Fragen

Der gewissenhafte und transparente Umgang mit Quellen ist der Kernbestandteil wissenschaftlicher Arbeit. In diesem Beitrag erhältst du eine Übersicht über die wichtigsten Zitierregeln. Du erfährst, wie du richtig zitieren kannst, welche Stolperfallen es gibt und worauf du bei der Quellenangabe achten musst. So vermeidest du Plagiate und überzeugst mit einer sauberen wissenschaftlichen Arbeitsweise.

Regel 1: Wahl der Zitierweise

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Zitierweisen. Daher gehört es zu den ersten Zitierregeln, sich für bestimmte Zitierregeln zu entscheiden und diese auf den gesamten Text anzuwenden. Nutze die Gelegenheit, dich mit deinem Dozenten auf die gewünschten Zitierregeln zu verständigen.

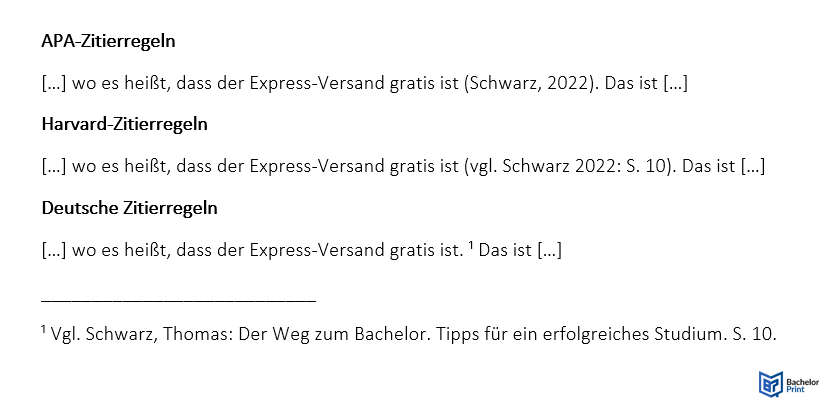

Die APA- und die Harvard-Zitierweise sind dadurch zu erkennen, dass sie den Literaturverweis im Fließtext (in Klammern) vornehmen. Die amerikanischen Zitierweisen sind besonders im internationalen Raum verbreitet, und die deutschen Zitierweisen arbeiten mit Fußnoten, die in der Fußzeile der betreffenden Seite die verwendeten Quellen benennen.

Um Fehler zu vermeiden, solltest du deine gewählte Zitierweise konsequent anwenden und nicht zwischen den verschiedenen Zitierweisen wechseln.

Regel 2: Verweise im Text angeben

Eine zentrale Zitierregel ist es, direkt im Text auf die verwendeten Quellen hinzuweisen.

Ein Verweis im Text besteht aus den folgenden Angaben:

- Name des Autors bzw. der Autorin

- Erscheinungsjahr

- Seitenzahl

Je nach Zitierweise erfolgt der Quellenverweis unterschiedlich:

- Bei amerikanischen Zitierstilen steht der Verweis in Klammern direkt im Fließtext.

- Bei der deutschen Zitierweise erfolgt der Verweis in einer Fußnote auf derselben Seite.

→ Die erste Quellenangabe wird als Vollbeleg angegeben, alle weiteren als Kurzbeleg.

Regel 3: Literaturverzeichnis erstellen

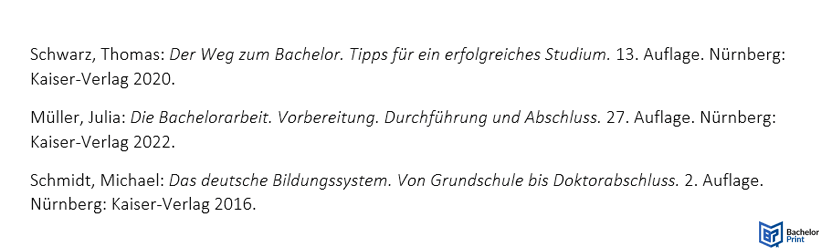

Im Literaturverzeichnis finden sich alle Quellen, auf die du zuvor im Text oder mithilfe von Fußnoten verwiesen hast. Das Literaturverzeichnis ist alphabetisch sortiert. Die Einträge umfassen den Autorennamen, den Werktitel, die Auflage, den Verlag sowie Erscheinungsjahr und -ort.

Ein Literaturverzeichnis mit drei Monografien kann wie folgt aussehen:

Im Literaturverzeichnis führst du nur die verwendeten Quellen auf, die du in deiner wissenschaftlichen Arbeit tatsächlich genutzt hast.

Regel 4: Richtige Quellenangaben erstellen

Je nach Quellentyp gelten im Literaturverzeichnis unterschiedliche Formalitäten. Eine Monografie wird etwa anders zitiert als eine Herausgeberschrift. Viele Institute legen dafür eigene, bestimmte Zitierregeln fest.

Diese Tabelle verschafft dir einen umfassenden Überblick über alle Artikel zu den unterschiedlichen Quelltypen und deren korrekte Zitierweise.

Print-Quellen

Online-Quellen

Sonstige Quellen

Buch

Duden

PDF

Bibel

Statista

Film

Monografie

YouTube

Gesetz

Dissertation

Podcasts

Tabellen

Sammelband

Wikipedia

Interview

Zeitungsartikel

Social Media

Abbildungen

Zeitschriftenartikel

Internetquelle

Primärliteratur

Graue Literatur

Sekundärliteratur

Wenn eine Quelle sowohl digital als auch gedruckt vorliegt und beide Versionen inhaltlich übereinstimmen, solltest du immer die gedruckte Ausgabe als Grundlage für richtiges Zitieren wählen.

Regel 5: Vertrauenswürdigkeit der Quellen prüfen

In wissenschaftlichen Arbeiten solltest du nur seriöse und überprüfbare Quellen zitieren. Nicht alles, was du findest, eignet sich als wissenschaftliche Referenz. Eine kritische Auswahl gehört zu den wichtigsten akademischen Kompetenzen, um ein korrektes Zitieren sicherzustellen.

Wissenschaftliche Quellen erkennst du an:

✅ Aktualität der Inhalte

✅ Einhaltung gängiger Zitierregeln

✅ Detailliertem Literaturverzeichnis

✅ Sachlichem und neutralem Sprachstil

✅ Transparenter Beschreibung der verwendeten Methodik

✅ Nachvollziehbarer Belegung von Aussagen durch Studien, Daten und Logik

Unwissenschaftliche Quellen erkennst du an:

❌ Veralteten Informationen

❌ Missachtung von Zitierregeln

❌ Polemischem oder unsachlichem Sprachstil

❌ Fehlendem oder unzureichendem Literaturverzeichnis

❌ Unklaren/fehlenden Angaben zu Autor und Veröffentlichung

❌ Fehlenden Belegen für Aussagen oder Bezug auf unwissenschaftliche Quellen

Vertraue bevorzugt auf akademische Veröffentlichungen aus Fachzeitschriften, Büchern renommierter Verlage oder Datenbanken. Meide dagegen ungeprüfte Internetquellen wie private Blogs oder veränderliche Seiten wie Wikipedia. So stellst du sicher, dass dein richtiges Zitieren auf vertrauenswürdiger Basis erfolgt.

Regel 6: Direkte Zitate 1:1 übernehmen

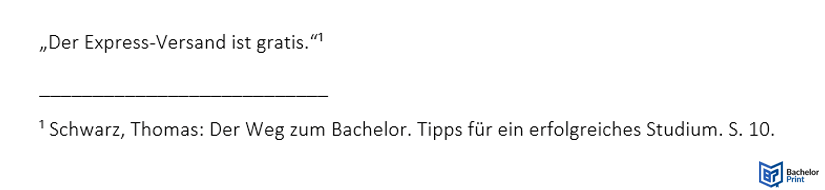

Wenn du den genauen Wortlaut der Quelle übernimmst, handelt es sich um ein direktes Zitat. Die Zitierregeln besagen, dass du ein direktes Zitat mit doppelten Anführungszeichen kenntlich machen musst.

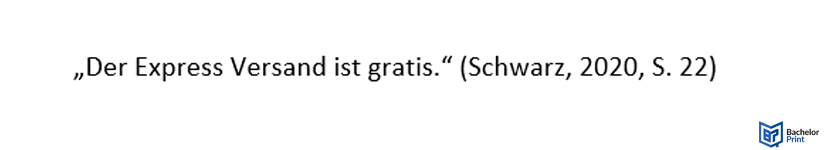

Hier ein Beispiel nach deutschen Zitierweisen:

Hier ein Beispiel nach APA-Zitierweisen:

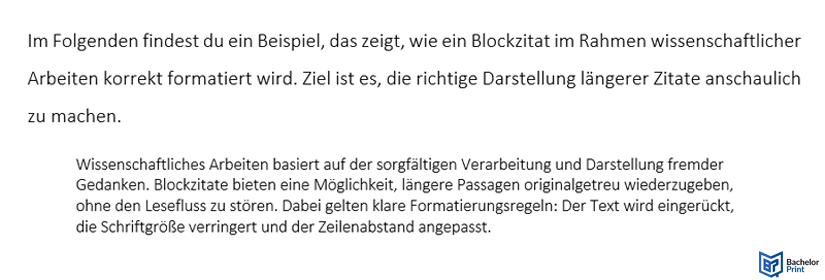

Blockzitate

Direkte Zitate, die länger als 40 Wörter oder mehr als drei Zeilen umfassen, werden als Blockzitate dargestellt.

Beim Erstellen eines Blockzitats beachtest du Folgendes:

- Keine Anführungszeichen verwenden

- Den Zeilenabstand auf einzeilig einstellen

- Die Schriftgröße auf etwa 10 pt reduzieren

- Den gesamten Text rechts und links um etwa 1 cm einrücken

Blockzitate helfen dir beim richtigen Zitieren langer Textpassagen.

Verändern direkter Zitate

Wenn du direkte Zitate veränderst, musst du die Änderungen klar kennzeichnen:

- Hervorhebungen markierst du durch Fettdruck.

- Auslassungen innerhalb eines Zitats kennzeichnest du mit dem Kürzel […].

- Rechtschreib- oder Grammatikfehler aus der Originalquelle markierst du mit [sic].

- Eigene Ergänzungen oder Erklärungen setzt du in eckige Klammern [ ].

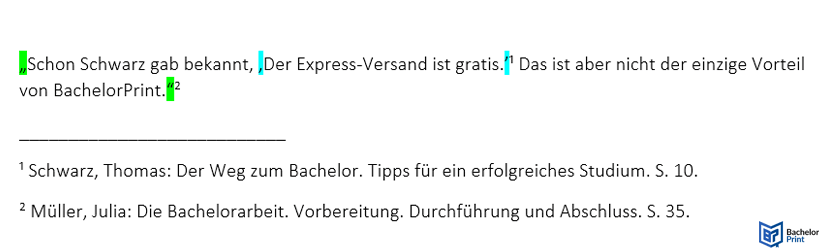

Zitat im Zitat

Ein Zitat im Zitat wird mit einfachen Anführungszeichen markiert. Nach den Zitierregeln von Harvard und APA wird das sekundäre Zitat nur im Text, nicht aber im Literaturverzeichnis, kenntlich gemacht. In jedem Fall solltest du die Quellen beider Zitate angeben.

Regel 7: Direkte Zitate nicht zu häufig einsetzen

Direkte Zitate solltest du nur gezielt verwenden, da sie den Lesefluss stören und keine eigene Leistung darstellen. Nutze direkte Zitate nur dann, wenn du die genaue Formulierung eines Autors oder einer Autorin besonders hervorheben möchtest.

Verwende stattdessen Paraphrasen oder indirekte Zitate, um deinen eigenen Stil beizubehalten und den einheitlichen Zitierstil deiner Arbeit zu sichern.

Hier ein Überblick über den sinnvollen Einsatz von Zitaten:

Ein sparsamer Umgang mit direkten Zitaten ist ein wichtiges Kriterium für das richtige Zitieren in wissenschaftlichen Arbeiten.

Regel 8: Möglichst aus der Primärliteratur zitieren

In wissenschaftlichen Arbeiten solltest du möglichst direkt aus der Primärliteratur zitieren. So stellst du sicher, dass du Aussagen präzise wiedergibst und keine Fehler durch ein „Stille-Post-Prinzip“ entstehen.

Wenn dir die Primärquelle nicht zugänglich ist, kannst du ein Zitat auch aus der Sekundärliteratur übernehmen. Solche Sekundärzitate musst du mit dem Hinweis „zitiert nach“ kenntlich machen.

Hier die Unterschiede im Überblick:

Primärzitat

Sekundärzitat

Definition

Direkt aus der Originalquelle zitiert

Zitat aus Quelle, welche auf Original verweist

Vorteil

Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit

Wenn kein Zugang zur Primärquelle

Beispiel

„Der Express Versand ist gratis“

(Schwarz, 2020, S. 22)„Der Express Versand ist gratis“

(Schwarz, 2020, zitiert nach Schmidt, 2016)

Auch hier gilt: Für ein richtiges Zitieren ist der direkte Zugriff auf die Primärquelle immer die bessere Wahl.

Regel 9: Abkürzungen richtig verwenden

In wissenschaftlichen Arbeiten kommen häufig standardisierte Abkürzungen zum Einsatz, um verwendete Quellen präzise und platzsparend anzugeben. Damit du einen einheitlichen Zitierstil sicherstellen kannst, solltest du die wichtigsten Abkürzungen und ihre Bedeutung kennen.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Abkürzungen:

| Abkürzung | Bedeutung |

| f. (= folgend) |

Verweis auf die direkt folgende Seite der Quelle |

| ff. (= folgende Seiten) |

Verweis auf mehrere direkt folgende Seiten der Quelle |

| ebd. (= ebenda) |

Verweis auf dieselbe Quelle wie in der vorherigen Angabe |

| u. a. (=unter anderem) |

Hinweis darauf, dass mehrere Autoren oder Quellen beteiligt sind |

| vgl. (= vergleiche) |

Kennzeichnung eines indirekten Zitats oder einer sinngemäßen Übernahme |

| zit. (= zitiert) |

Kennzeichnung eines Zitats, das über eine Sekundärquelle übernommen wurde |

Abkürzungen korrekt zu verwenden, gehört zum richtigen Zitieren und trägt zu einer klaren Struktur deiner wissenschaftlichen Arbeit bei.

Regel 10: Vermeiden von Plagiaten

Verwendest du fremdes Gedankengut, ohne es korrekt zu kennzeichnen, begehst du ein Plagiat – einen schweren Verstoß gegen die Zitierregeln.

Plagiate können schwerwiegende Konsequenzen haben, zum Beispiel:

- Exmatrikulation

- Punktabzug oder Nichtbestehen deiner Arbeit

- Aberkennung bereits verliehener akademischer Titel

Eine wichtige Maßnahme für richtiges Zitieren ist daher, jede Übernahme fremder Gedanken, Texte oder Ideen mit einer vollständigen Quellenangabe zu versehen, unabhängig davon, ob du ein direktes Zitat oder eine Paraphrase nutzt.

Nur so kannst du schwerwiegende Konsequenzen vermeiden und sicherstellen, dass dein wissenschaftliches Arbeiten als sauber und korrekt anerkannt wird.

Checkliste für Zitierregeln

☐ Du hast die gewünschte Zitierweise mit deinem Dozierenden abgestimmt.

☐ Du hast bestimmte Zitierregeln ausgewählt und diese transparent gemacht.

☐ Du hast deine Zitierweise konsequent in der gesamten Arbeit angewendet.

☐ Alle verwendeten Quellen stehen mit einem Verweis im Text.

☐ Alle verwendeten Quellen sind im Literaturverzeichnis vollständig und korrekt eingetragen.

☐ Alle direkten Zitate wurden 1:1 übernommen und mit Anführungszeichen gekennzeichnet.

☐ Du hast direkte Zitate sparsam und gezielt eingesetzt.

☐ Bei indirekten Zitaten hast du immer „Vgl.“ vor die Quellenangabe gesetzt.

☐ Du hast ein vollständiges Literaturverzeichnis gemäß den verschiedenen Zitierweisen erstellt.

☐ Du hast nur seriöse und vertrauenswürdige Quellen genutzt.

Checklisten für Zitierregeln

Häufig gestellte Fragen

Die wichtigsten Zitierregeln fordern, dass wissenschaftliche Literaturangaben lesbar, transparent und von der Fachwelt nachvollziehbar sind. Ein einheitlicher Zitierstil innerhalb deiner gesamten Arbeit ist essenziell. Neben den gängigen APA und Harvard wird häufig die deutsche Zitierweise verwendet.

Um richtig in einem Text zu zitieren, musst du fremde Gedanken oder Aussagen klar kennzeichnen, eine vollständige Quellenangabe machen und die gewählte Zitierweise einheitlich anwenden. Direkte Zitate setzt du in Anführungszeichen, indirekte Zitate leitest du mit „vgl.“ ein.

Ein Zitat muss immer dann angegeben werden, wenn Informationen, Erkenntnisse oder Formulierungen aus anderen Werken übernommen werden, egal ob als direktes Zitat oder sinngemäß.

Ein Selbstzitat ist zulässig, wenn dein eigener Text veröffentlicht wurde. In Prüfungsarbeiten solltest du mit deinen Betreuenden klären, ob du auf frühere Arbeiten verweisen darfst.

Es müssen alle verwendeten Quellen angegeben werden, auf die du dich im Text beziehst.

Jede Zitierweise hat ihre Vorteile:

- Die amerikanischen Zitierweisen sind international verbreitet und leicht zu handhaben.

- Die deutschen Zitierweisen unterbrechen den Lesefluss durch Fußnoten weniger.