Die gendergerechte Sprache gewinnt als Instrument für die Gleichstellung der Geschlechter zunehmend an Bedeutung. Auch in vielen wissenschaftlichen Arbeiten wird gegendert. Jedoch treten oft Unsicherheiten bei der Umsetzung geschlechtergerechter Sprache auf, weil es verschiedene Arten gibt, wie man gendern kann. Warum die gendergerechte Sprache wichtig ist und wie sie umgesetzt werden kann, erfährst du hier.

Definition: Gendergerechte Sprache

Die gendergerechte Sprache, welche oft auch als „Gendern“ bezeichnet wird, setzt sich die sprachliche Gleichbehandlung aller Geschlechter zum Ziel. Der Begriff „gender“ stammt aus dem Englischen und bezeichnet das soziale Geschlecht. Die Sprache soll nicht nur Frauen und Männer, sondern auch Diverse inkludieren.

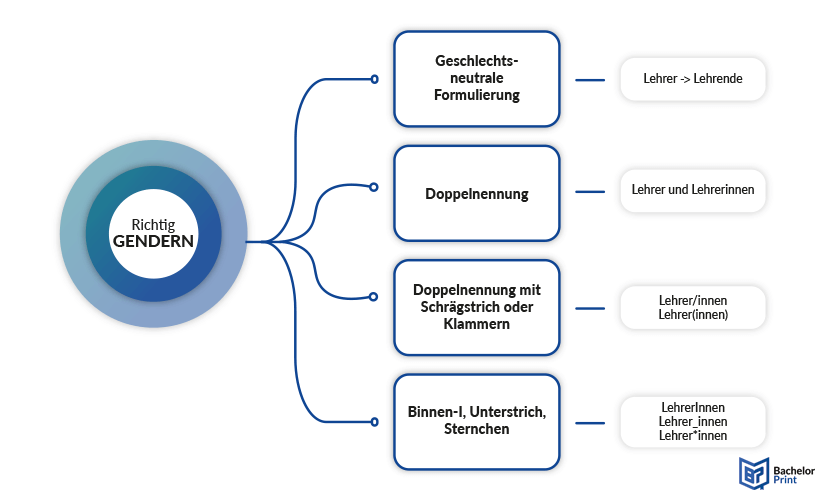

Um alle Geschlechter in der gesprochenen und geschriebenen Sprache anzusprechen, setzt das Gendern auf zwei verschiedene Taktiken:

- Die Neutralisierung sorgt dafür, dass das Geschlecht unsichtbar gemacht wird und nutzt dafür sogenannte geschlechtsneutrale Formulierungen.

- Für die Sichtbarmachung benennt die gendergerechte Sprache dagegen explizit alle Geschlechter.

Durch diese Maßnahmen soll das richtig Gendern die soziale Inklusion und somit auch die Gleichstellung aller Geschlechter vorantreiben.

Relevanz der Gendersprache

Es gibt verschiedene Gründe für die Verwendung von gendergerechter Sprache. Mithilfe von Sprache werden Bilder in unserem Kopf erzeugt und unsere Denkweise beeinflusst. Aus diesem Grund prägt gendergerechte Sprache das gesellschaftliche Leben und ist ein Werkzeug auf dem Weg zur erfolgreichen Gleichstellung aller Geschlechter. Das generische Maskulinum erzeugt maskuline Bilder und andere Geschlechter werden automatisch ausgeschlossen. Das Gendern will durch einen bewussten Umgang mit der Sprache alle Geschlechter sichtbar machen.

Zusätzlich dient eine gendergerechte Sprache dazu, stereotypische Rollenbilder aufzuheben. Diese Wirkung tritt unter anderem bei Berufsbildern deutlich hervor. Neben den „Ärzten“ werden die „Ärztinnen“ benannt und neben den „Erzieherinnen“ auch die „Erzieher“. Für die „Krankenschwester“ hat sich die Bezeichnung „Krankenpfleger“ etabliert und für die „Hebamme“ die Bezeichnung „Geburtshelfer“.

Richtig gendern

Da sich die Universitäten und Fachhochschulen der Gleichbehandlung aller Geschlechter verpflichtet haben, bieten die meisten einen Leitfaden für die gendergerechte Sprache an. Gibt es diesen Leitfaden nicht, kannst du dich an einigen etablierten Formen der gendergerechten Sprache orientieren.

Geschlechtsneutrale Formulierungen

Die geschlechtergerechte Sprache setzt auf die Neutralisierung der Sprache. Sie nutzt geschlechtsindifferente Pronomen und den neutralen Plural, um auf die Benennung des Geschlechts zu verzichten. Für viele Worte gibt es auch geschlechtsneutrale Formulierungen.

Die gendergerechte Sprache nutzt geschickte Umformulierungen und neutrale Pronomen für die Umsetzung einer gendergerechten Sprache.

Eine bekannte Form der genderneutralen Sprache ist der geschlechtsneutrale Plural, der durch substantivierte Partizipien oder Adjektive gebildet werden kann. Der genderneutrale Plural sieht in der Umsetzung so aus:

| Generisches Maskulinum | Geschlechtsneutraler Plural |

| die Studenten | Studierende |

| die Lehrer | Lehrende |

| die Leser | Lesende |

Geschlechtergerechte Sprache ist aber nicht immer möglich. Aus diesem Grund gibt es weitere Formen der gendergerechten Sprache, die explizit alle Geschlechter benennen.

Doppelnennung

Die Doppelnennung gehört zu den einfachsten und eindeutigsten Formen der Gendersprache. In Form der Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren“ ist sie fast allen bekannt. Bei der Doppelnennung benennst du die Bezeichneten explizit mit den femininen und den maskulinen Formen.

Während die Doppelnennung Frauen und Männer direkt anspricht, inkludiert sie Diverse nicht.

Doppelnennung mit Schrägstrich oder Klammern

Doppelnennungen mit Schrägstrich oder Klammern sind etablierte Kürzungskonventionen, die der Übersichtlichkeit des Textes dienen. Besonders in kurzen Texten kannst du so einfacher gendern. Als Kürzungsformen für die Doppelnennung haben sich die Klammern und der Schrägstrich etabliert.

| Studentinnen und Studenten | Studenten/Studentinnen |

| Studentinnen und Studenten | Student/-innen |

| Studentinnen und Studenten | Student/innen |

| Studentinnen und Studenten | Student(innen) |

Binnen-I, Unterstrich, Sternchen

Das Binnen-I ist eine weitere verbreitete Kurzform der Doppelnennung. In dieser Form wird aus „Studentinnen und Studenten“ das Wort „StudentInnen“. Das groß geschriebene „I“ wirkt als Trennung zwischen der maskulinen und der femininen Wortform, kann aber nicht bei allen Bezeichnungen eingefügt werden.

Das Gendersternchen und der Unterstrich, der sogenannte Gender-Gap, sollen im Gegensatz zu der Doppelnennung auch Diverse ansprechen. Der Stern strahlt symbolisch in alle Richtungen und der Unterstrich lässt Raum für diverse Personen.

In der gesprochenen Sprache wird eine kurze Pause vor der Endung „innen“ gemacht, um deutlich zu verdeutlichen, dass damit mehrere Geschlechter gemeint sind.

| die Studenten | die Student*innen |

| die Studenten | Student_innen |

| der Lehrer | der*die Professor*in |

| ein Lehrer | ein_e Professor_in |

Gender-Disclaimer

Universitäten und Fachhochschulen haben sich zur Gleichbehandlung verpflichtet und fordern auch in wissenschaftlichen Arbeiten gendergerechte Sprache. Wie und in welchem Umfang du gendern musst, kannst du den Richtlinien deiner Fakultät entnehmen. Der Gender-Disclaimer bietet beim wissenschaftlichen Schreiben eine Möglichkeit, das generische Maskulinum zu verwenden, die von einigen Fakultäten akzeptiert wird. Dieser Disclaimer wird zu Beginn der Arbeit platziert und kann wie folgt aussehen:

Der Gender-Disclaimer wird aber oft als nicht umfassend genug angesehen. Daher empfiehlt es sich, die Nutzung gendergerechter Sprache vor der Abgabe der Arbeit abzusprechen.

Herausforderungen

Die gendergerechte Sprache verwendet verschiedene Formen für die Sichtbarmachung aller Geschlechter und die Neutralisierung der Sprache. Während genderneutrale Formen mit eindeutig gegenderten Wortformen gemischt werden können, solltest du dich zwischen der Doppelnennung, dem Gender-Sternchen und dem Unterstrich entscheiden. So wirken Texte einheitlicher und ordentlicher.

Für die Bildung gendergerechter Wortformen sind manchmal Umformulierungen nötig. Auch genderneutrale Worte haben nicht immer die gleiche Bedeutung wie die maskulinen oder femininen Wortformen. Bei der Verwendung gendergerechter Sprache sollte sich die Bedeutung deiner Sätze sich nicht verändern.

Die gendergerechte Sprache gilt oft als kompliziert und umständlich. Auch wenn das nicht der Fall sein muss, kann sie die Lesbarkeit eines Textes und seine Verständlichkeit beeinflussen. Die Sätze sollten grammatikalisch und syntaktisch korrekt sein. Es empfiehlt sich zudem auf zu viele Verschachtelungen zu verzichten, um den Lesefluss nicht zu stören.

Zusammenfassung

- Die gendergerechte Sprache soll alle Geschlechter inkludieren, also sowohl Männer und Frauen, als auch Diverse, und so eine Gleichstellung in der Sprache erreichen.

- Neben der Neutralisierung der Sprache nutzt die gendergerechte Sprache die Sichtbarmachung durch die explizite Nennung der maskulinen und femininen Wortformen.

- Gendergerechte Sprache nutzt den neutralen Plural und Umformulierungen, um auf die direkte Nennung des Geschlechts zu verzichten.

- Für die Sichtbarmachung der Geschlechter gibt es neben der Doppelnennung und ihren Kurzformen noch das Gender-Sternchen und den Unterstrich. Diese Form der gendergerechten Sprache soll neben Männern und Frauchen auch Diverse inkludieren.

- Für die gendergerechte Sprache gibt es noch keine Norm. Bei der Umsetzung kannst du dich an den Leitfäden deiner Hochschulen orientieren und auf ein einheitliches Textbild achten, damit der Lesefluss nicht gestört wird. Wichtig ist es aber, dass du dich in einem Text auf eine Art zu gendern festlegst.

Häufig gestellte Fragen

Gendergerechte Sprache steht für einen Sprachgebrauch, der alle Geschlechter anspricht und somit auch alle Geschlechter gleichermaßen repräsentiert. Dadurch werden nicht nur einzelne Geschlechter sichtbar gemacht, sondern alle einbezogen.

Die genderneutrale und die gendergerechte Sprache dienen zur Bezeichnung unbestimmter Personen oder unbestimmter Gruppen. Bei eindeutig männlichen oder weiblichen Personen und Gruppen muss nicht gegendert werden.

Es gibt für die gendergerechte Sprache noch keine Norm, sondern nur Empfehlungen. Meist werden gendergerechte Wortformen nicht vorausgesetzt. In wissenschaftlichen Arbeiten wird das Gendern allerdings meist empfohlen.

Das richtige Gendern kann von Kontext und Sprache abhängen. In der deutschen Sprache gibt es folgende gängige Methoden:

- Doppelnennung: Beide Geschlechter nennen (z.B. „Kundinnen und Kunden“).

- Gendersternchen, Binnen-I oder Unterstrich: Inklusive Formen wie „Kund*innen“ oder „Kund_innen“ verwenden.

- Neutrale Formulierungen: Geschlechtsneutrale Begriffe nutzen (z.B. „Studierende“ statt „Studenten“).

Die Wahl der Methode kann abhängig von der Zielgruppe, dem Medium und persönlichen Präferenzen sein. Es ist empfehlenswert, sich an die jeweiligen Leitlinien oder Empfehlungen des Kontexts zu halten, in dem man sich bewegt.

Genderneutrale Sprache verwendet Begriffe, die keine geschlechtliche Zuordnung haben. Zum Beispiel ersetzt man „Studenten“ durch „Studierende“ oder „Lehrer“ durch „Lehrende“. Das Ziel ist es, alle Geschlechter einzubeziehen und niemanden zu diskriminieren.