Wenn du für deine wissenschaftliche Arbeit Materialien wie Texte, Bilder, Musik oder andere Quellen auswerten möchtest, dann gehört die qualitative Inhaltsanalyse zu einer in der empirischen Forschung bewährten Methodik. Insbesondere die von Philipp Mayring entwickelte Vorgehensweise hat sich hier etabliert. Wir zeigen dir im Folgenden die wesentlichen Schritte auf, die dich in deiner Arbeit weiterbringen.

Definition: Qualitative Inhaltsanalyse

Als qualitative Inhaltsanalyse wird die Methode bezeichnet, die zur Auswertung von Kommunikationsmaterialien in der empirischen Forschung eingesetzt wird. Dabei geht es darum, Inhalte zu ordnen und zu strukturieren. Diese Inhalte können nicht nur in publizierten Texten enthalten sein, sondern auch in Bildern oder Videos. Insbesondere die vom deutschen Psychologen Philipp Mayring entwickelte Methode hat sich etabliert. Damit kannst du gezielt Erkenntnisse gewinnen, die deine Forschungsfrage beantworten.

Forschungsziel

Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist die detaillierte Auswertung von unterschiedlichsten Kommunikationsmaterialien in Bezug auf eine bestimmte Forschung. So sollen auf der Grundlage einer überschaubaren Anzahl von Quellen neue theoretische Gedankenansätze aufgestellt werden. Um eine Forschungsfrage mit dieser Methode beantworten zu können, muss die Fragestellung so genau wie möglich formuliert werden. Daraus ergibt sich nämlich die qualitative Vorgehensweise.

Beispiele: Strukturierung der Analyse

Um dir die vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie du deine qualitative Inhaltsanalyse sinnvoll strukturieren kannst, haben wir dir drei mögliche Beispiele zusammengestellt:

Die Analyse kann sich auf die Themen der Medien beziehen. Ein Ansatz hierbei könnte lauten:

Daraus ließe sich die Forschungsfrage ableiten:

Bei diesem Ansatz geht es um den Umfang, in dem zu einer bestimmten Thematik berichtet wird:

Die Forschungsfrage könnte somit wie folgt lauten:

Auch die Art und Weise, wie ein bestimmtes Medium zum Thema berichtet, kann ein Ansatz sein:

Daraus ergibt sich beispielsweise die Forschungsfrage:

Quantitative vs. qualitative Inhaltsanalyse

Als Gegenstück zur qualitativen Inhaltsanalyse gibt es die quantitative Inhaltsanalyse. Diese hat das Ziel, zahlenmäßig begrenzte und für die jeweilige Forschungsfrage relevante Merkmale auf möglichst zahlreiche Fälle wie Texte oder andere Datenquellen anzuwenden.

Hier die Unterschiede im Überblick:

| Quantitative Inhaltsanalyse | Qualitative Inhaltsanalyse | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

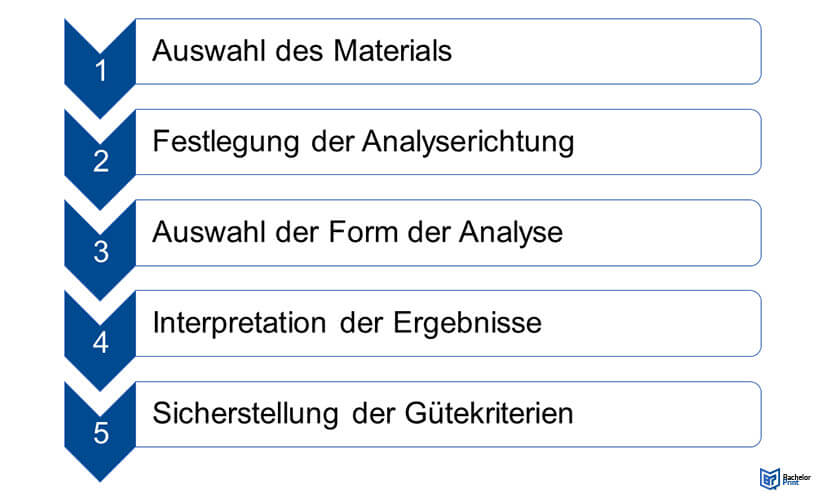

Eine allgemeine Form der qualitativen Inhaltsangabe wurde von Philipp Mayring entwickelt – und zwar so erfolgreich, dass diese von zahlreichen Universitäten und Hochschulen verwendet wird. Im Wesentlichen kannst du dich dabei auf fünf Schritte konzentrieren:

Um dir die Vorgehensweise zu verdeutlichen, erläutern wir für jeden einzelnen Punkt ein Beispiel:

Merke: Um dein Vorgehen und deine Forschungsfrage genauestens abzustimmen, ist es essenziell, dass die gesamte Ausrichtung deiner Forschung auf die Beantwortung einer konkreten Forschungsfrage abzielt. Diese muss vor der Durchführung deiner qualitativen Inhaltsanalyse feststehen.

1. Auswahl des Materials

Bevor du startest, solltest du dich damit befassen, welche Arten von Materialien zur Beantwortung von dir formulierten Forschungsfrage am besten geeignet sind. Hier kommen verschiedene Möglichkeiten infrage:

- Visuelle Medien (z. B.: Bücher, Zeitschriften etc.)

- Auditive Medien (z. B.: Radiobeiträge, Lieder etc.)

- Audiovisuelle Medien (z. B.: Videos, Filme etc.)

2. Festlegung der Analyserichtung

Im nächsten Schritt legst du fest, in welche Richtung deine Analyse gehen soll. Zur Auswahl gibt es:

- Quelle

- Autor der Quelle

- Objektbereich

- Relevante Zielgruppe

- Soziokultureller Hintergrund der Quelle

3. Auswahl der Form der Analyse

Die qualitative Methode eröffnet dir drei Auswahlmöglichkeiten:

- Die zusammenfassende Inhaltsanalyse setzt darauf, das analysierte Material so zu reduzieren, dass ein Kurztext mit den wesentlichen Inhalten entsteht. So kannst du das gesamte Material zu einem überschaubaren Korpus umarbeiten – sofern die inhaltliche Ebene für dich relevant ist. Vorteil der zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist, dass du letztlich mit weniger Material arbeiten musst und eine gute Zusammenfassung nur noch die wichtigsten und relevantesten Fakten enthält.

- Die explizierende Inhaltsanalyse setzt auf das Gegenteil: Stößt du auf Textbestandteile, die unklar bleiben, ziehst du zusätzlich erklärendes Material hinzu. Du sammelst also nicht nur Explikationsmaterial systematisch, sondern kontrollierst es auch. Vorteil der explizierenden Methode ist, dass alle Fakten auf ihre Richtigkeit überprüft werden, was die Wissenschaftlichkeit deines Vorgehens steigert.

- Für eine strukturierende Inhaltsanalyse legst du zunächst Kriterien und einen Kodierleitfaden fest, um auf Grundlage dessen das vorliegende Material einordnen zu können. Somit kannst du das gesamte Material in von dir vorgefertigte, themenbezogene Kategorien einordnen. Vorteil der strukturierenden Inhaltsanalyse ist das strukturierte Vorgehen, welches bereits von Beginn an auf verschiedenen Kategorien beruht.

4. Interpretation der Ergebnisse

Wie du die Ergebnisse interpretierst, hängt von der gewählten Art der Inhaltsanalyse ab. Generell erstellst du aber ein Kategorie-System, um das Material einordnen zu können. Dazu erstellst du Kategorien und definierst die Kriterien zur Zuordnung der Bestandteile deines Materials – und zwar bereits vor der Analyse.

5. Sicherstellung der Gütekriterien

Die qualitative Inhaltsanalyse muss die geltenden Gütekriterien qualitativer Forschung erfüllen – genau damit befasst sich dieser Schritt:

-

Transparenz

Erkläre deiner Leserschaft klar, wie und warum du so vorgegangen bist. -

Intersubjektivität

Um eine hochwertige Forschung abzuliefern, solltest du subjektive Einflüsse ausschließen können. -

Reichweite

Dieses Kriterium stellt sicher, dass deine qualitative Inhaltsanalyse reproduzierbar ist.

Vor- und Nachteile

Die qualitative Inhaltsanalyse bietet einige Vorteile für deine Forschung, allerdings bringt die Forschungsmethode auch einige Nachteile mit sich.

| Vorteile | Nachteile |

| Transparente Methode | Ergebnisqualität abhängig von Material |

| Strukturierte Vorgehensweise | Keine Eignung für alle Forschungsfragen |

| Keine Abhängigkeit von Dritten | Gewisse Subjektivität ist immer gegeben |

| Flexible Einsatzmöglichkeiten | Materialzugang muss gegeben sein |

Generell stellt die qualitative Inhaltsanalyse vorwiegend für kleinere wissenschaftliche Arbeiten eine gute Methodik dar. Die strukturierte und relativ unkomplizierte Vorgehensweise und die Unabhängigkeit von etwaigen Teilnehmern stellt für unerfahrene Forscher einen großen Vorteil dar.

Checkliste

Abschließend haben wir dir noch eine Checkliste erstellt, mit der du dein Vorgehen überprüfen kannst:

- Ist deine Forschungsfrage klar definiert und formuliert?

- Ist dein ausgewähltes Material wirklich relevant für deine Forschungsfrage?

- Kannst du die festgelegte Analyserichtung fundiert begründen?

- Ist das von dir aufgesetzte Kategorie-System tatsächlich eindeutig?

- Hältst du mit deiner Forschung die Gütekriterien ein?

Häufig gestellte Fragen

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Methode zur Auswertung unterschiedlicher Medien in der empirischen Forschung und empirischen Sozialforschung.

Es geht um eine detaillierte Auswertung von Kommunikationsmaterialien – und zwar in Bezug auf ein bestimmtes Forschungsinteresse. Auf diese Weise sollen mithilfe einer begrenzten Anzahl von Quellen neue theoretische Ansätze aufgestellt werden.

Nach Mayring wird zunächst Material ausgewählt, die Analyserichtung festgelegt, die Analyseform gewählt, um dann die Ergebnisse interpretieren zu können. Verbindlich sind die für die qualitative Forschung geltenden Gütekriterien.

Es kommen drei Formen in Frage: die zusammenfassende, die explizierende und die strukturierende Inhaltsanalyse.

Die qualitative Inhaltsanalyse eignet sich beispielsweise nicht zur Beantwortung von Warum-Fragen. Ebenso schwierig erweist sich die Entwicklung des Kodierleitfadens – in der Praxis kann dieser nicht absolut objektiv sein.